はじめに

Tomoya(下の子:小学校3年生)が今年4月からミニバスを始めた。 所属するチームが所有するデジタルタイマー(電光表示器ともいう。 Molten製:TOP60)が壊れた。 その修理にチャレンジした記録である。

壊れたままでは、練習にも何かと不便だし、練習試合やカップ戦にも 分担持ち込みできずに不都合だ。 ちなみに、おいらの時代にはこんな便利なものはなかったし、ゲームタイマー、 30秒タイマーはストップウオッチでの計時であった。 プレイヤーたちにはアバウトな表示だったし、30秒タイマーは黄旗と赤旗だったよ。 今どきそのようなテーブルオフィシャルを出来るのは生きた化石扱いかも知れない。

TOP60

恐らく10年くらい前のものだ。 今では売ってもいないし、修理すら受け付けて貰えななくなっている。 自身で頑張って修理するか、最新の110Xというモデルを新規購入するしかない。 110Xというモデルは、ネットで買っても7,8万円する。 直せるものなら直して使いたい。

故障の状況

症状は二つ。

① 最初は、1分(ふん)の桁のセグメントCが点灯しなくなった。(数字は7セグメントで構成されており、一般的に右図のようにA~Gで識別するようだ)

②(結果的には上述の①とは関係はなかったのだが)2週間後には、一切の表示が出なくなった。制御パネルの方も消灯している。コンセントを抜いている状態と変わらない。

修理その1

開けてみるとこんな感じである。

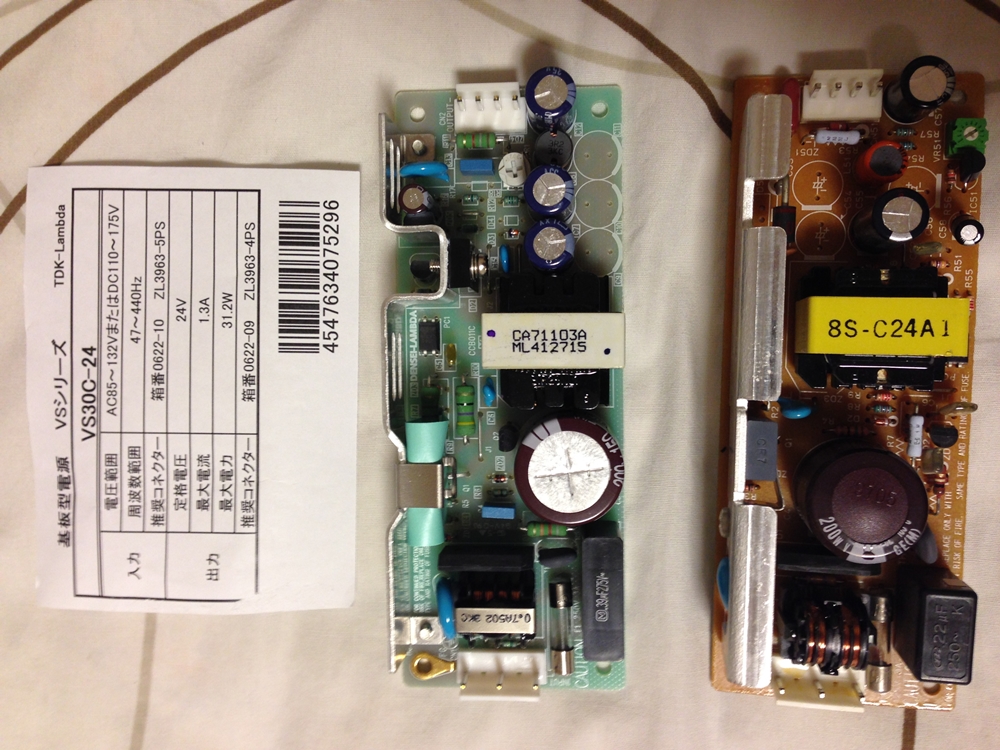

奥のほうに、100V交流(コンセントの電流)から電子回路に必要な直流に変換して供給する電源基板(AC-DCコンバータ)が見える。ネジを外して取り出すと、次のようなものだ。

実は、取り外す前に通電状態で(感電に気を付けながら)オレンジの部品に触れると、「バチッ」「バチッ」といって点いたり消えたりしていた。 どうもこの部品の足が基板にきちんと付いていない感じだった。

基板を筐体から取り外し、オレンジの部品の足の状態をよ~く観察すると、ハンダが熔けており接触不良だった。

ここまで解かったところで、通常では熔けないハンダが熔けた理由があるはずだとも考えた。 安易に再度ハンダ付けしたところで、また熔けるのではないかと。。。 きっとこのオレンジの部品か、あるいは周りの部品が故障しており、その結果異常発熱したのではないか、ということだ。 その原因を取り除かないと再発するのではないかという懸念が大きい。

インタネットで調べたり、知り合いに訊いてみたりして故障している部品を特定しようとしたが、判明に至らなかった。 せめてオレンジの部品だけでも交換しようとも思ったのだが、この部品が何モノで、どういう規格なのかが分からなかった。 (インダクタコイルにも思えるのだが、表記されている4470Hの記号が解読できず。。。447マイクロヘンリーと読めば良いのだろうか???)

結局のところ、再発の懸念を残したまま、部品交換せずにハンダ付けして様子を見ることにした。

結果、取り敢えずは復活した模様であった。ただし、症状①は「間欠的に」まだ発生する。

修理その2挫折

1か月ほど使えていたのだが、またまた、一切の表示がなくなった。

懸念を残していたハンダ溶融の再発かと思って前回同様に電源基板を観察してみたが、溶融個所はなかった。

テスタを使って電源基板の直流出力の状況を確認すると、そこに出力が無いことは確かだった。

この電源基板を直さなければならないのだけど、前回も挫折したように、おいらの知識ではもうお手上げであった。

「Mr.コンセント」に電話してモノと症状を伝えるものの、修理受付は難しいとのこと。 それならばと、ラジオ自作経験を持つ従弟のKen'ichi君に電話で相談してみたものの、こちらも自信がないとのこと。 (念のために書き添えておくが、何もMr.コンセントやKen'ichi君の対応に不満があって書いているのではない)

諦めるしかなかった。(泣)

修理その2再開

とは言いつつも、諦めの悪いおいらは、あれやこれやGoogle先生で世の中の知恵と情報を探し続けていた。すると一筋の光明が見えたのだ。

それは、「TOP60の電源が壊れたので、不要となっていたノートパソコン用のACアダプタで代用になった」との情報であった。

修理意欲の復活だ。電源でいろいろ調べていくと、

- ACアダプタではなくても、基板型電源というものが存在している。

- そう、TOP60に使われていた基板型電源も、Molten社が独自に設計・製造していたものではなくて、他社が製造していた基板型電源であった。

ということに辿りついた。使われていたのは、

- IDEC社製 PS8S-C24A1 (入力AC100V、出力DC24V 1.3A 30W)

というものであった。(あら、写真にしっかり「8S-C24A1」ってラベルが写ってるじゃん。なんで、修理その1の時に、このキーワードをGoogle先生に入れなかったか。。。)

しかし、これは製造中止になっていて、その代替品は以下であった。

- IDEC社製 PS8S-C24A1N (入力AC100V、出力DC24V 1.3A 30W)

同様にもう少し調査すると、以下も見つけ出した。なんと、コレ、基板の大きさ、ねじ止めの穴の位置、AC入力のコネクタの型とピン毎の用途、 DC出力のコネクタの型とピン毎の用途といったスペックが、全く同一だ。 (実は驚くことではないのかも知れないのだが。。。おいらは驚いた。)

- TDK Lambda社製 VS30C-24 (入力AC100V、出力DC24V 1.3A 30W)

ここに至ると、あとは入手のし易さであった。おいらが住んでいるところに店舗を持つ「マルツパーツ館」では、VS30C-24が入手し易かったのでそれを購入してきた。 消費税抜きで1800円程度だ。まぁ、この値段であれば、異常の真因が実は別であって購入費が無駄となっても、諦められる金額でもあったし、 修理その1のときにチームからビール券3枚もらっていたということもあった。

さて、電源基板を購入してきたVS30C-24に交換したら、BINGO!!!

無事復活した。

修理その3

しかしながら、症状①はまだ再発した。最初は点いているのだが、しばらくすると点かなくなる。

点かなくなるLEDの基板の裏に指先でちょっと触れるとまた点いたりもするのだが、長続きはしない。

当然、このような症状から基板へのハンダ剥がれなどによる接触不良を疑ったのだが、どうもそうではなさそうだ。

LEDといえば経年劣化で光度が落ちることは学習していたが、このような故障モードもあるのだろうか。

あれこれ悩むのも疲れたので、思い切ってLEDを交換することにした。 しかし、新品に交換するにしても使われているLEDの規格が判らない。さて、どうしたものか。

そこで、あまり使われることのない(点灯しなくても困らない)ところのLEDと入れ替えることにした。 選出したのは、バスケットボールでは使われない(左側の)サーブ権表示用のLEDだ。

ハンダごてとハンダ吸取線を使ってLEDを基板から剥がし、入れ替えた後にハンダ付けする。その際LEDそのものを加熱し過ぎないように注意しながら行う。

(熱でLEDを破壊してしまっては元も子もないからね。)

また、LEDには極性があるので向きにも注意が必要だ。

この作業の結果、症状①も消えた。代りに左のサーブ権表示は一切点灯しなくなった。 恐らく、壊れかかっていたLEDがハンダ作業で完全破壊に至ったものと推測している。

よ~く見ると分かるが、直したところのセグメントは他のセグメントのLEDに比べて明るい。 10分の位のLEDも明るい。LEDは通算点灯時間とともに徐々に暗くなっていく性質があり、あまり使われてこなかったLEDは明るいままなのだ。

取り敢えず、これで暫くは安心して使い続けられると思う。

補足:TOP60の基板と配線の概要

TOP60を構成するパネルと配線はおおむね以下のようになっている。

補足:LEDのダイナミック点灯

TOP60のLED表示パネル上で独立して点灯・消灯させるべき単位は、

- サーブ権表示の右・左で 2

- 分と秒の間のコロンで 1

- 上段の数字が4桁でそれぞれ7セグメントなので 28

- 下段の数字の10の位と1の位の4桁でそれぞれ7セグメントなので 28

- 下段の数字の100の位の2桁でそれぞれ2セグメントなので 4

の、合計63単位である。

一方で、制御用パネルとLED表示パネルとの間の電線は、この63単位分を個別に結線するのに必要となる64本よりずっと少ない。

では、どのようにしてこれらを個別にON/OFF出来ているのであろうか???

その答えが「ダイナミック点灯」という手法である。詳細はインタネットで検索してもらいたい。

LED表示パネルの基板上のプリントを追っかけながら回路を解読するには、

この事を念頭に置いておかないと単純なスタティック点灯の回路の知識だけでは足りない。

おいらは、下の表のように読み取った。 なお、LED表示パネル上には、LED、抵抗器、ジャンパ代りの0Ω抵抗器以外の部品は存在せず、すべての制御は制御用パネルにて行われている。

補足:今後の修理可能な範囲(おいら的には)

- 電源基板の故障であれば、今回同様に新たな電源基板に置き換えることで対処可能であろう。

電源基板には明らかに寿命がある電解コンデンサが載っているので、一番故障の可能性が高い。

ただし、DC出力先の制御パネルの故障(具体的にはDC出力先が短絡(ショート)している) によって、電源基板側の過電流保護回路がイカれることもありうる。 これだと、新品の電源基板を購入→交換→故障を無駄に繰り返すことになりかねない。 ここでいう過電流保護回路まで理解できれば、基板を買い替えなくても部品交換ですむ かも知れないが、結局は後述する制御パネルの故障を修理できなければ諦めるしかない。

- LEDの破壊による点灯不良や劣化による光度不足ならば、LEDを新品に置き換えれば良い。

ただし、使われているLEDの規格が不明である。 赤色LEDならば電圧及び電流はおおよそ1.8~2.0V、15mA程度のものであろうが、 明るさや減衰角がどの程度のものであるのかがわからない。 2000mcd(ミリカンデラ)で良いのか20000mcdといったものなのかの勘所もない。 インタネットでさらに情報収集して特定するか、 実際に何種類かを購入して現物とともに点灯実験 (もちろん、本物基板でやるのではなく、実験用に回路を組んで実験) をして選択するかした後に、大量購入した方が良いであろう。 (1個バラ売りで数十円。100個まとめ買いで2000~3000円程度で済むかな。)

- LED表示パネル上の抵抗器の故障の可能性もある。

こちらは規格(抵抗値)が印字されていたり、カラーコードで表示されているので、

同等品に置き換えれば良い。

比較的高価な酸化金属皮膜抵抗150Ω1W品でも単価20円程度だ。

なお、LEDの故障で点灯しないのか抵抗器の故障で点灯しないのかの切り分けは、 上述したダイナミック点灯となっていることから、次のように考えれば良いだろう。 単一の桁数字だけで非点灯ならばそのセグメントを構成するLEDの故障、 複数の桁数字の同一セグメントが非点灯ならば抵抗器の故障。

- 制御パネル上の何かが故障したら、多分お手上げである。

より詳しい知識が必要になるし、故障部品の特定は困難であると推測する上に、 部品によっては修理のための器材(冶具)も必要になることであろう。